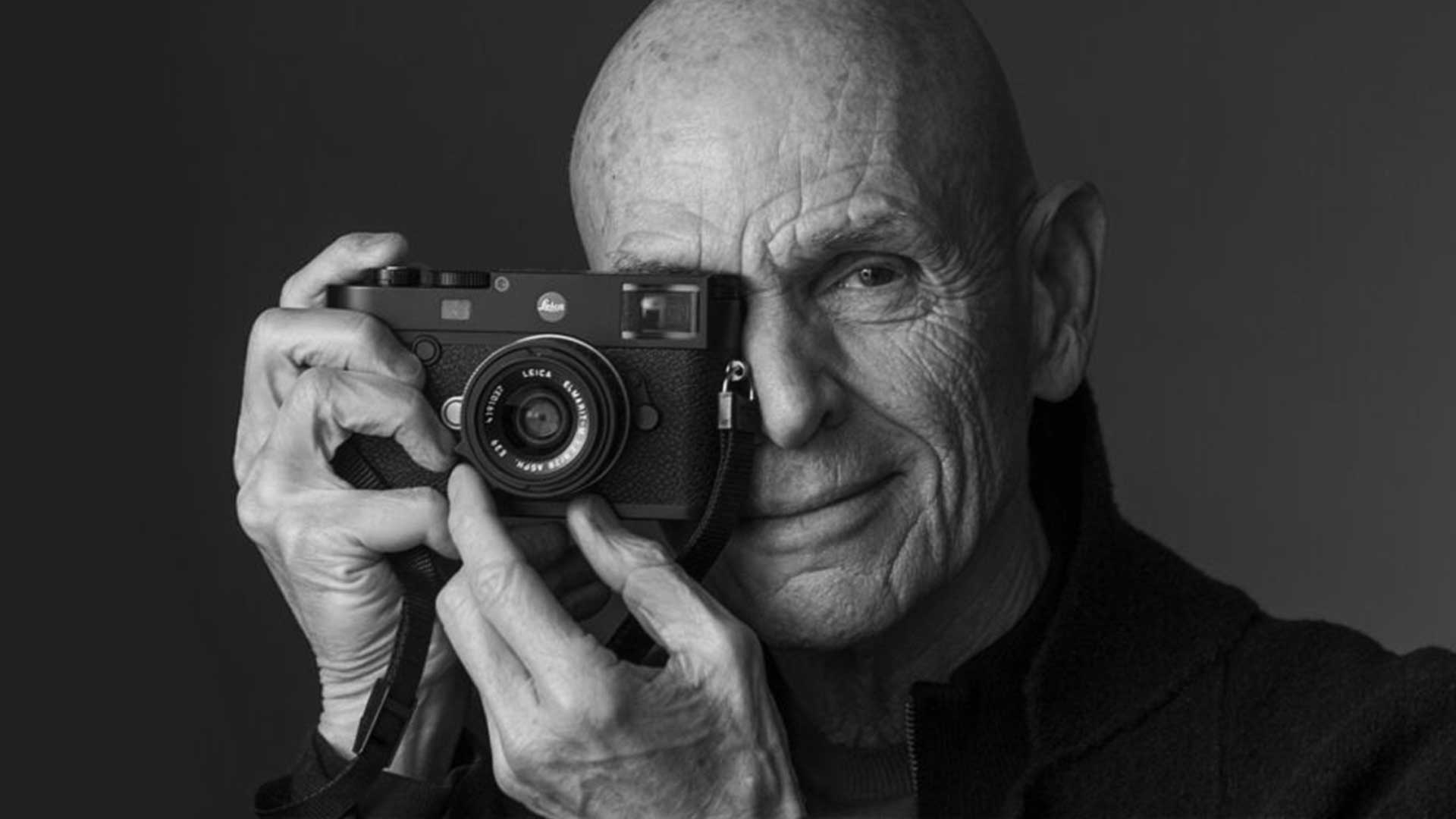

Questa frase di Joel Meyerowitz, che campeggia come titolo della copertina della settimana, ha una semplicità solo apparente. Dietro quelle parole si cela un intero approccio alla fotografia, alla vita e al modo in cui percepiamo il mondo. Meyerowitz, fotografo statunitense di fama internazionale, ha attraversato oltre sei decenni di storia della fotografia con il suo sguardo sempre attento e curioso. Specializzato in fotografia di strada, ritratti e paesaggi, è stato uno dei pionieri dell’uso del colore in un’epoca — gli anni ’60 — in cui il bianco e nero era considerato l’unico linguaggio “nobile” dell’arte fotografica. La sua affermazione, dunque, non va letta solo in chiave estetica o tecnica, ma come una dichiarazione esistenziale: osservare significa essere presenti, essere consapevoli, essere vivi.

Nel mondo di oggi, dove milioni di immagini vengono prodotte e condivise ogni minuto, la fotografia rischia di essere percepita come un atto meccanico, quasi banale. Eppure, per Meyerowitz, essa è ancora — e soprattutto — un atto di osservazione. Non è l’atto di premere un pulsante, ma quello di aprire gli occhi interiori, di sintonizzarsi sul flusso della realtà, di cogliere connessioni invisibili e dettagli trascurati. Ogni sua fotografia è il risultato di una lunga sedimentazione visiva e mentale. Guardare, per Meyerowitz, non è mai un atto passivo: è un esercizio di attenzione, una ricerca di senso, un dialogo continuo con ciò che ci circonda.

Questo approccio è particolarmente evidente nella sua fotografia di strada. Meyerowitz ha camminato per anni lungo le strade di New York, di Parigi, di piccole città e campagne, sempre con la macchina fotografica al collo. Ma non era il fotografo che inseguiva il colpo di scena, il fatto straordinario. Al contrario, amava cogliere la vita quotidiana nel suo fluire naturale, gli incontri casuali, le geometrie urbane, la poesia nascosta nei gesti più semplici. Il suo sguardo è quello di chi riesce a vedere l’invisibile nel visibile. In ogni passante, in ogni angolo di strada, Meyerowitz scorgeva storie potenziali, connessioni emotive, piccole epifanie.

La scelta di passare al colore nel 1962 fu, in questo senso, rivoluzionaria. All’epoca, il colore era visto con sospetto dagli ambienti artistici e fotogiornalistici, che lo associavano alla fotografia commerciale o amatoriale. Il bianco e nero conferiva alla fotografia un’aura di serietà e di distacco formale. Ma Meyerowitz comprese che il colore era parte integrante dell’esperienza visiva: osservare significava anche cogliere le infinite sfumature cromatiche del mondo. Attraverso il colore, le sue immagini acquisirono una nuova vitalità, un maggior senso di verità. I toni caldi della luce, i riflessi sulle vetrine, i vestiti sgargianti dei passanti: ogni elemento cromatico divenne parte del racconto fotografico.

“La fotografia è un atto di osservazione” significa anche che il fotografo è sempre parte della scena che osserva. Non c’è neutralità: la scelta di cosa guardare, di come inquadrare, di quando scattare, è sempre filtrata dalla personalità, dall’esperienza, dalle emozioni del fotografo. Meyerowitz ha sempre rivendicato questa consapevolezza, opponendosi a una fotografia fredda e distaccata. Nelle sue immagini, il mondo risuona della sua stessa presenza, del suo stupore, della sua partecipazione umana. La macchina fotografica diventa quasi un’estensione dello sguardo, un mezzo per intensificare l’esperienza del vivere.

Non è un caso che Meyerowitz abbia dedicato molta parte del suo lavoro anche ai paesaggi e agli interni silenziosi. In questi scatti, la dimensione contemplativa dell’osservazione si fa ancora più esplicita. Fotografare un paesaggio, per lui, non è solo registrare un luogo, ma entrare in risonanza con esso, percepirne l’atmosfera, il respiro, il tempo che scorre. Le sue immagini di Cape Cod, ad esempio, sono cariche di una straordinaria sensibilità luminosa: le ombre lunghe della sera, il cielo che sfuma nei colori dell’alba, la trama delle onde e della sabbia. Ogni foto è un invito alla lentezza, alla sospensione del giudizio, all’ascolto del mondo.

In un’epoca dominata dalla fretta e dalla superficialità visiva, la lezione di Joel Meyerowitz è più che mai attuale. Osservare è diventato un atto di resistenza, un modo per riappropriarsi del tempo, per contrastare l’omologazione delle immagini, per ristabilire un rapporto autentico con la realtà. Meyerowitz ci ricorda che la fotografia — quella vera, profonda — non è mai solo tecnica o estetica: è un modo di essere nel mondo. Fotografare come lui significa vivere con occhi aperti, con mente curiosa, con cuore disponibile.

Guardare a fondo, dunque. Perdersi nei dettagli, cogliere i silenzi tra le parole visive, accettare che ogni immagine racchiuda un mistero. Questo è il senso profondo di quel titolo così semplice e così denso: “La fotografia è un atto di osservazione.” E ogni osservazione, se fatta con amore e autenticità, può trasformarsi in arte.