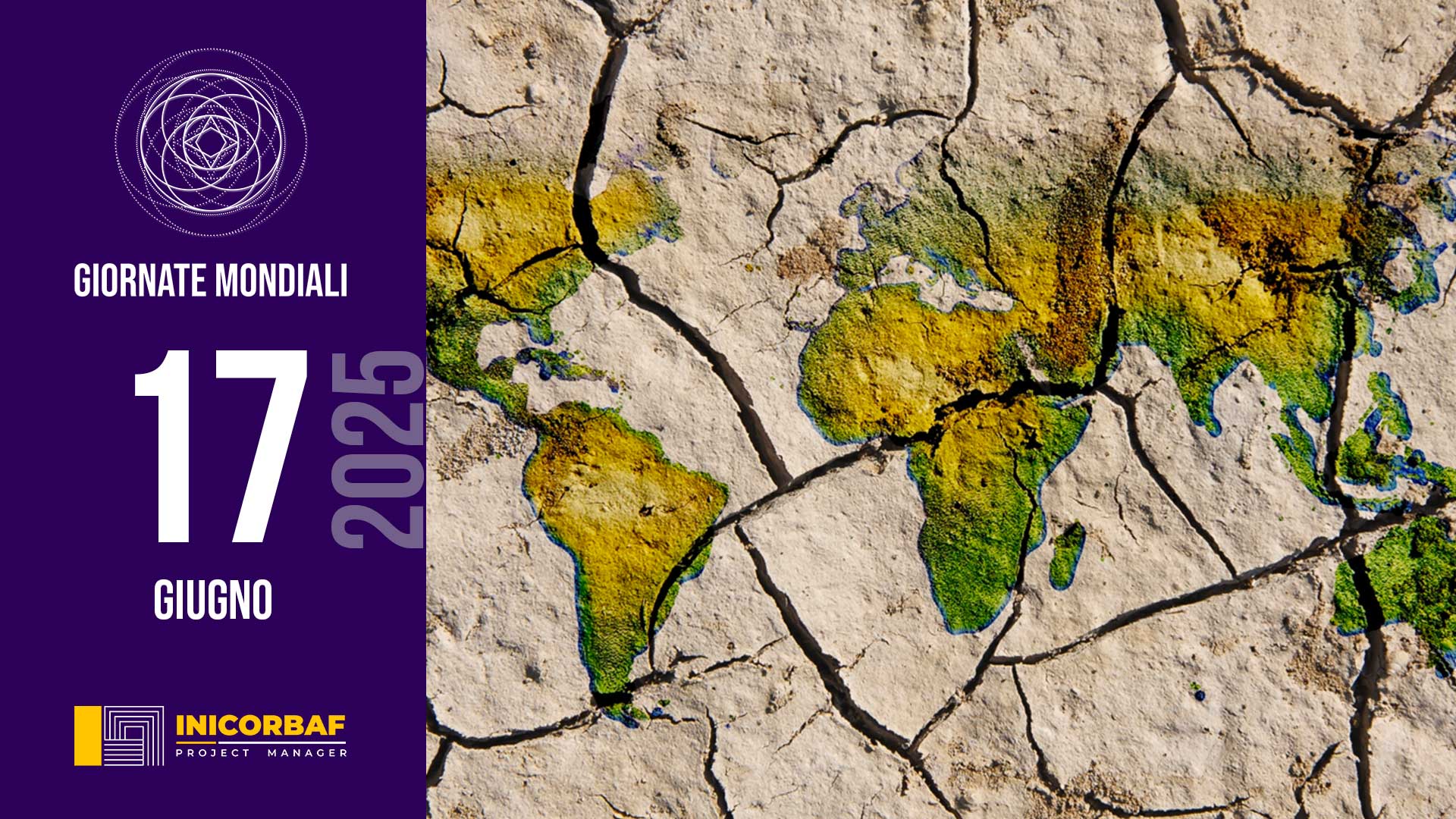

Giornata Mondiale contro la Desertificazione: un nome che potrebbe suonare distante dalle nostre vite, quasi come un problema che riguarda solo paesi lontani, terre aride e sabbiose che poco hanno a che vedere con i paesaggi a cui siamo abituati. Eppure, questa giornata rappresenta una delle ricorrenze ambientali più importanti del calendario internazionale, perché ci ricorda quanto sia fragile il nostro pianeta e come le azioni di ciascuno possano incidere profondamente sul futuro delle terre emerse, sull’acqua, sul cibo e persino sulla pace sociale. Il 17 giugno di ogni anno, con la World Day to Combat Desertification, il mondo si ferma a riflettere sulla salute del suolo, un bene tanto prezioso quanto trascurato.

La desertificazione, contrariamente a quanto molti immaginano, non è semplicemente l’avanzata dei deserti esistenti. Si tratta di un processo molto più insidioso: il progressivo degrado dei terreni nelle zone aride, semi-aride e sub-umide secche, dovuto a vari fattori tra cui i cambiamenti climatici ma, soprattutto, l’intervento umano. Attività agricole insostenibili, pascolo eccessivo, deforestazione, cattiva gestione delle risorse idriche e pratiche agricole sbagliate sono tra le principali cause di questa piaga silenziosa. Le terre aride ricoprono oltre un terzo della superficie terrestre e ospitano circa due miliardi di persone: questo significa che il problema tocca direttamente una fetta enorme dell’umanità.

Le statistiche fanno tremare i polsi. Secondo l’ONU, entro il 2025 circa 1,8 miliardi di persone sperimenteranno una condizione di scarsità idrica assoluta, mentre i due terzi della popolazione mondiale vivranno in condizioni di stress idrico. Ma non finisce qui: entro il 2045, circa 135 milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare dalle proprie terre a causa della desertificazione. Si tratta di numeri che non possono lasciare indifferenti, perché dietro le cifre ci sono volti, storie, comunità intere che rischiano di perdere mezzi di sostentamento, cultura, identità.

Il rischio di migrazioni ambientali non è solo un tema umanitario ma anche geopolitico. Le tensioni legate alla scarsità di risorse possono alimentare conflitti, instabilità politica e persino guerre. Inoltre, la desertificazione colpisce in modo sproporzionato le comunità più povere e vulnerabili, creando un circolo vizioso tra povertà e degrado ambientale. Più la terra diventa sterile, più le persone si impoveriscono, e più aumenta la pressione su risorse già scarse.

Proprio per questo, nel 1994 è stata istituita la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione (UNCCD), che ha fissato obiettivi concreti per contrastare questo fenomeno. Da allora, il 17 giugno è diventato il momento simbolico per rinnovare gli impegni a livello globale. Nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l’Obiettivo 15 è chiaro: proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e fermare la perdita di biodiversità.

Ma cosa significa concretamente contrastare la desertificazione? Vuol dire innanzitutto puntare sulla neutralità del degrado del suolo, ovvero fare in modo che, complessivamente, non si perda più suolo fertile: ogni ettaro che si degrada deve essere compensato da un ettaro recuperato o migliorato. Significa investire nel ripristino degli ecosistemi, che può consentire di immagazzinare fino a 3 miliardi di tonnellate di carbonio l’anno, un contributo immenso nella lotta ai cambiamenti climatici. Infatti l’uso del suolo è responsabile di circa il 25% delle emissioni globali di gas serra. Recuperare suoli degradati significa non solo dare nuova vita alla terra, ma anche contribuire a rallentare il riscaldamento globale.

La Giornata Mondiale contro la Desertificazione serve proprio a questo: ad accendere i riflettori su un problema che non fa rumore ma avanza ogni giorno. È un invito a riflettere sui nostri modelli di consumo, sulle nostre abitudini quotidiane che, nel loro piccolo, incidono sul grande quadro. Scegliere prodotti biologici, ridurre lo spreco alimentare e dell’acqua, privilegiare le filiere corte, sono tutte azioni che, sommate, possono fare la differenza. Non è retorica, è un dato di fatto: gran parte del degrado del suolo è legato alle filiere agricole e alimentari globali, che spesso depredano le risorse dei territori più fragili per soddisfare le richieste dei mercati ricchi.

Ci sono poi le azioni istituzionali e collettive. A livello mondiale si stanno moltiplicando i progetti di riforestazione, gestione sostenibile delle risorse idriche, agricoltura conservativa. In Africa, ad esempio, è in corso la straordinaria iniziativa della Grande Muraglia Verde, un ambizioso progetto che mira a creare una fascia di vegetazione lunga 8000 chilometri attraverso il Sahel, per fermare l’avanzata del Sahara e offrire nuove opportunità economiche e ambientali alle popolazioni locali. Ma esempi virtuosi si trovano anche in Asia e in Sud America, dove comunità locali, ONG e governi collaborano per recuperare suoli impoveriti.

E in Italia? Forse sorprenderà, ma anche il nostro Paese è a rischio: le regioni meridionali, in particolare Sicilia, Calabria e Puglia, mostrano già evidenti segni di desertificazione. Le cause? Prelievo eccessivo delle acque sotterranee, incendi, abbandono delle terre agricole tradizionali, urbanizzazione selvaggia. Per questo anche da noi si tengono eventi, conferenze, giornate di volontariato per piantare alberi o recuperare terreni incolti. Piccoli gesti che si sommano a strategie più ampie, come i Piani nazionali contro la siccità e la desertificazione, che cercano di arginare un fenomeno ormai in atto.

La Giornata Mondiale contro la Desertificazione è dunque un’occasione preziosa non solo per informarsi, ma anche per agire. Parlare del problema con i propri conoscenti, condividere dati, partecipare a iniziative locali, sostenere associazioni che si occupano di rigenerazione del suolo sono tutti modi per sentirsi parte di un cambiamento necessario. L’obiettivo deve essere quello di passare da una gestione miope delle risorse a una visione di lungo termine, che tenga conto delle generazioni future.

Non è un caso che gli esperti insistano sempre sul concetto di resilienza: comunità e territori capaci di adattarsi ai cambiamenti, prevenire i danni e ricostruire laddove necessario. Ripristinare la salute del suolo significa aumentare la capacità di trattenere l’acqua, ridurre i rischi di alluvioni, proteggere la biodiversità, migliorare la produttività agricola e, in ultima analisi, garantire sicurezza alimentare. In un pianeta che entro il 2050 ospiterà quasi 10 miliardi di persone, questo è un traguardo da non sottovalutare.

La bellezza di questa ricorrenza è che ci ricorda quanto sia tutto collegato: suolo, acqua, clima, cibo, pace non sono compartimenti stagni. La salute della terra è la salute dell’umanità. Pensare di poter continuare a sfruttare il pianeta come se fosse una miniera inesauribile significa condannare noi stessi e le generazioni che verranno. Al contrario, ogni investimento nel ripristino del suolo, ogni iniziativa di agricoltura rigenerativa o di forestazione urbana è un mattone posato per costruire un futuro più stabile e più giusto.

Il 17 giugno, e ogni giorno dell’anno, abbiamo la possibilità di scegliere. La possibilità di chiedere ai nostri governi politiche più coraggiose, di pretendere filiere trasparenti e sostenibili, di premiare le aziende che davvero si impegnano per il pianeta. La possibilità di mettere in discussione i nostri consumi, di sprecare meno, di rispettare la risorsa acqua come un bene sacro. La possibilità di capire che la lotta alla desertificazione non è una questione per “ambientalisti radicali” ma un’esigenza primaria per chiunque voglia continuare a vivere in un mondo ospitale.

Perché in fondo è questo il messaggio della Giornata Mondiale contro la Desertificazione: non possiamo permetterci di continuare come prima. Abbiamo bisogno di un patto nuovo tra l’uomo e la terra, fondato su rispetto, consapevolezza e reciprocità. Il tempo per i rimedi è adesso, non domani.